Les cliches allemands réalisés entre 1917 et 1918 constituent l’un des fonds documentaires les plus fascinants de l’histoire de la photographie en Belgique. C’est lors d’une après-midi particulièrement ensoleillée, entre deux rendez-vous à Bruxelles, que j’ai pris le temps de m’arrêter au Parc Royal pour découvrir l’exposition qui leur était consacrée. Je dois l’avouer en toute humilité : j’étais au départ quelque peu dubitatif.

En tant que photographe professionnel habitué aux boîtiers numériques de pointe, je ne suis pas toujours un grand adepte des archives anciennes, souvent marquées par des dégradations physiques ou une exécution technique approximative. Cependant, mon appréhension a été balayée dès les premiers pas devant ces panneaux monumentaux.

L’art de la documentation sous l’Occupation

Cette exposition n’était pas qu’une simple présentation de vieilles photos ; c’était une plongée dans une mission d’envergure menée par l’occupant durant la Première Guerre mondiale. À l’initiative de l’IRPA (Institut Royal du Patrimoine Artistique), ce projet nous permet de réaliser qu’une équipe de photographes chevronnés, accompagnés d’historiens de l’art et d’architectes, a sillonné notre territoire durant les deux dernières années du conflit.

Leur objectif ? Inventorier le patrimoine artistique et architectural belge. Plus de 10 000 clichés de monuments publics, de statues, d’églises et de châteaux ont ainsi été produits. Ce qui surprend le regard moderne, c’est l’absence de vision guerrière : pas de ruines fumantes ici, mais une volonté de figer la beauté de nos villes (Bruxelles, Anvers, Gand, etc.) dans une précision qui force le respect.

L’excellence de la chambre technique et des plaques de verre

En m’approchant des tirages, mon œil de photographe a immédiatement cherché le détail, le « piqué ». Très vite, j’ai compris que nous n’avions pas affaire à des amateurs. Ces cliches allemands ont été réalisés avec des chambres techniques imposantes, utilisant des négatifs sur plaques de verre. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces outils, la chambre permet des corrections de perspective (décentrement et bascule) directement à la prise de vue, ce qui est crucial pour la photographie d’architecture.

La qualité de ces négatifs centenaires est proprement remarquable. Contrairement au film souple qui arrivera plus tard, la plaque de verre offre une planéité parfaite, garantissant une netteté uniforme sur toute la surface de l’image. En observant les agrandissements exposés au Parc Royal, on perçoit la texture de la pierre, les détails des sculptures et même les expressions des passants qui, parfois, s’invitent dans le champ. C’est une leçon de patience et de rigueur : à l’époque, chaque déclenchement était une opération complexe, réfléchie, loin de la frénésie du numérique actuel.

Du tirage baryté au Dibond : Une analyse du rendu

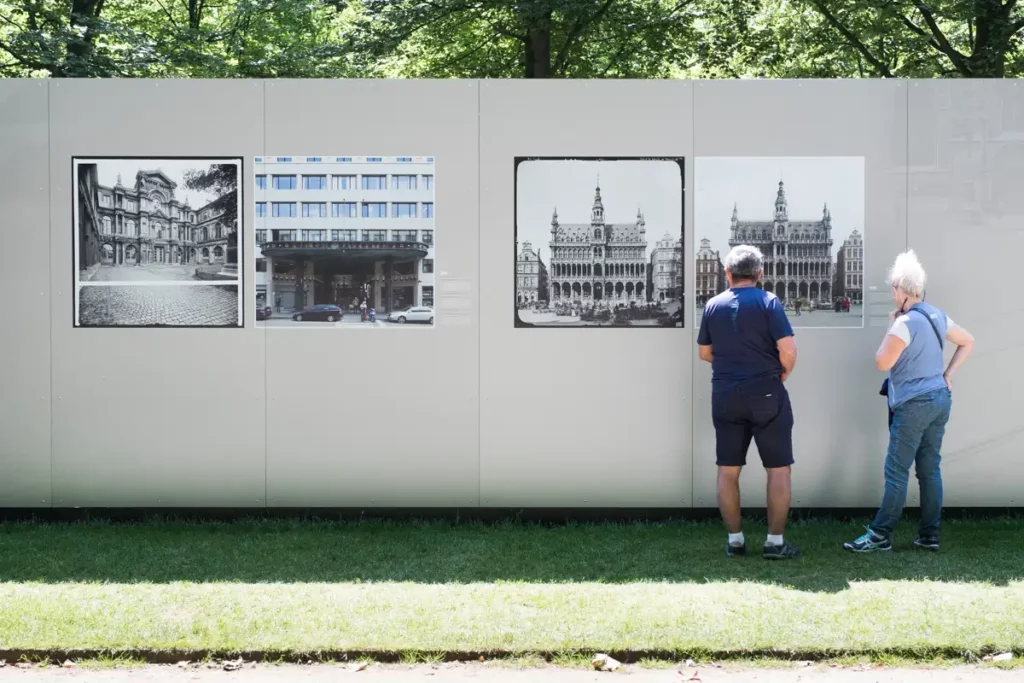

La scénographie dans le Parc Royal était particulièrement bien pensée. Les photos, intégrées à des structures en Dibond, s’inséraient naturellement dans le paysage verdoyant du parc. En tant que spécialiste de l’image, j’ai porté une attention particulière au mode d’impression. Si le Dibond est un support rigide et durable idéal pour l’extérieur, il offre un rendu très différent d’un tirage baryté traditionnel en chambre noire.

Pourtant, l’impression choisie pour cette exposition était d’une excellente facture. On y retrouvait une belle gamme de gris, des noirs profonds et une définition qui rendait hommage au travail original. Certes, on n’atteint pas la profondeur organique d’un papier argentique haut de gamme, mais pour une exposition grand public en plein air, le résultat technique était bluffant. Cela prouve que, lorsque la source (le négatif sur verre) est d’une qualité exceptionnelle, le passage au numérique et au grand format se fait sans douleur, pour autant que l’on respecte la chaîne de production.

Un pont entre 1917 et aujourd’hui : Le rôle de l’IRPA

Dix ans après la fin de la Grande Guerre, l’État belge a eu l’intelligence d’acquérir ces négatifs originaux. Aujourd’hui gérés et conservés par l’IRPA, ils constituent une mémoire visuelle irremplaçable. L’intérêt de l’exposition résidait aussi dans la mise en parallèle de certains clichés avec des vues contemporaines. Voir l’évolution de nos places bruxelloises en 100 ans est un choc visuel : des espaces aujourd’hui saturés de voitures ou de mobilier urbain étaient, en 1917, d’une pureté architecturale frappante.

Les légendes proposées offraient également une réflexion sur le regard du photographe « occupant ». Y avait-il un parti pris ? Un cadrage idéologique ? Ces questions ouvertes permettent au visiteur de ne pas seulement consommer une image, mais de l’interpréter. C’est là toute la force d’une photographie réussie : elle survit à son auteur et à son contexte pour devenir un objet d’étude et d’émotion.

Conclusion : La permanence de l’image

Cette parenthèse au Parc Royal a été pour moi un rappel salutaire. Dans mon quotidien de portraitiste de célébrités, où la rapidité et l’interaction humaine prédominent, se confronter à la lenteur et à la rigueur des cliches allemands de 1917 est une source d’inspiration. Cela nous rappelle que, quelle que soit l’époque ou le matériel, c’est la maîtrise de la lumière et de la composition qui rend une œuvre immortelle.

Si vous avez manqué cette exposition, sachez que le patrimoine belge regorge de ces trésors cachés. Je ne peux que vous encourager à consulter les archives de l’IRPA ou à vous perdre dans les allées d’une prochaine exposition de ce type. C’est une expérience que je recommande même aux familles : il n’y a ici aucune image choquante, seulement la beauté silencieuse de notre histoire, capturée par des techniciens hors pair il y a plus d’un siècle.